こんにちは! 最近、AIチャットボット、いわゆるLLM(大規模言語モデル)と壁打ちしながら思考を整理するのにハマっている私です。

…とくに、頭の中がモヤモヤしている時や、誰かに相談するほどでもないけど考えをまとめたい時に、すごく頼りになるんです。

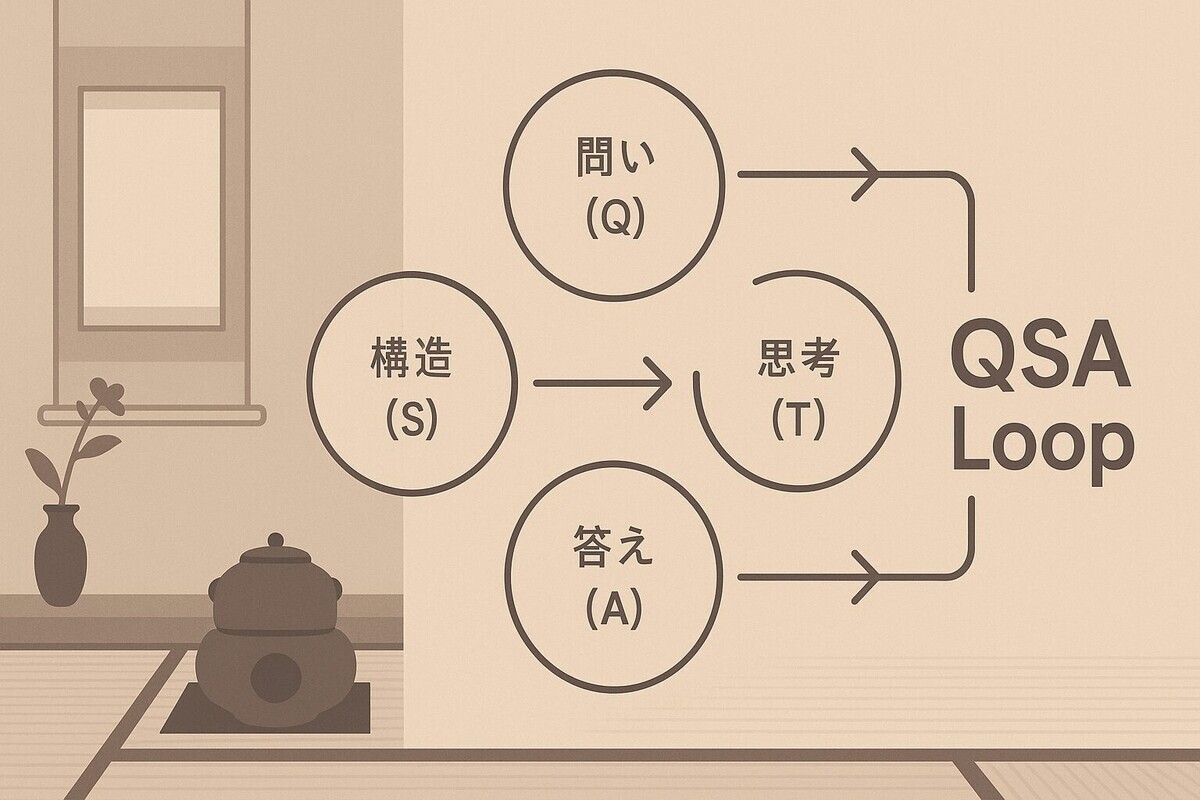

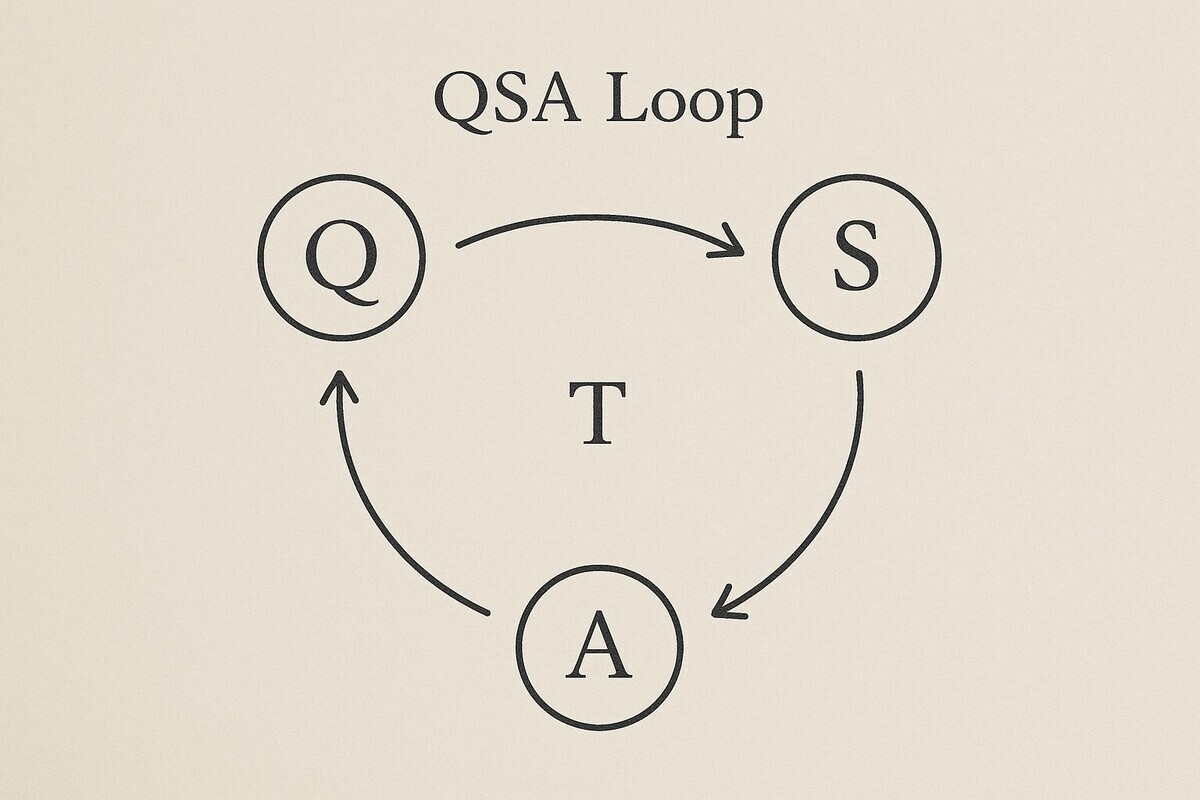

この記事では、そんなLLMとの対話を通じて、ごちゃごちゃした考えをスッキリ構造化する一つの方法として、「QSAループ」という思考の型を使った実践例をご紹介します。

「なんか難しそう…」って思ったあなた、大丈夫! 基本は「とりあえずLLMに話してみて、最後に『まとめて!』ってお願いするだけ」でも、結構それっぽい形になるんですよ。

「QSAループ」って何? ざっくり解説

さて、本題の「QSAループ」。初めて聞く方も多いかもしれませんね。 これは、

- Q (Question): 「何について考えたい?」という問いを立てる。

- S (Structure): 「どういう順番で、どんな観点で考える?」という思考の構造(設計図)を作る。

- A (Answer): 「設計図通りに考えてみたら、どんな答えやアイデアが出た?」という答え(仮説や分析結果)を出す。

- T (Thought): 「で、それってどういうこと? 次に何考える?」と振り返り、次の思考へつなげる。

という4つのステップをクルクル回しながら、思考を深めていくためのフレームワークです。 (もっと詳しく知りたい方は、提唱者の方の情報を探してみてくださいね!)

問い (Q)

↓

構造 (S)

↓

答え (A)

↓

思考 (T) ---> (次の問い Q へ)

「うーん、やっぱり自分でやるのは大変そう…」と感じるかもしれませんが、そこはLLMの出番! 特に「S(構造)」を考えたり、「A(答え)」を具体的に言語化したりする部分は、LLMが強力にサポートしてくれます。

実践例:茶道のハプニングからQSAループが生まれた話

百聞は一見に如かず、ということで、私が実際にLLMと対話しながらQSAループを作ってみた過程を、ちょっとしたハプニングと共にご紹介します。

先日、茶道のお稽古の一環で茶事(改まったお茶会のようなものです)に参加したのですが、そこでちょっとした出来事がありました。なんと、茶事が始まる直前になって、亭主(主催者)から「今日のお客さんの代表、お願いしますね」と、「正客(しょうきゃく)」という大役を突然指名されたのです。

正客というのは、お客さんの中で一番格の高い席に座り、亭主とのやり取りや茶道具の拝見など、場の進行をリードする重要な役割。茶道の経験がまだ浅い私にとっては、まさに青天の霹靂(へきれき)でした。内心「え、私がですか!?作法もあやふやなのに…」と焦りましたが、いまさら辞退もできず、覚悟を決めてその場に臨みました。

何とか無事に茶事は終わったものの、頭の中は「あの緊張感は何だったのだろう」「うまくできなかったな…」という思いでいっぱいでした。皆さんも、予期せぬ出来事の後、その体験の意味を反芻(はんすう)することはありませんか?

そんな時、私が思考の整理相手として頼ったのが、最近よく使っているLLM(今回はChatGPTを使いました)だったのです。

▼LLMとの対話で思考が動き出す

私:ChatGPT、今日こんなことがあってね…(体験の概要を伝える) この出来事、自分の中でどう捉えたらいいか、まだモヤモヤしてるんだ。 何か言葉にしてスッキリしたいんだけど…。 ChatGPT:それは大変なご経験でしたね。心中お察いたします。 そのご体験について、どのようなことを明らかにしたいとお考えですか? 例えば、その時の感情を整理したい、あるいは体験から何か学びを得たい、などでしょうか。 私:そうだね…単に「緊張したー」で終わらせるんじゃなくて、 この「不慣れな自分が大役を任された」っていう状況自体に、何か意味があったんじゃないかと思ってるんだ。 茶道の世界観とか、日本の美意識みたいなものとも関係があるのかなって。 あと、ふと思ったんだけど、人間の脳が情報を処理する時の「圧縮」と「展開」っていう考え方、 あれにも何か通じるものがあるような気がして…。

こんな感じで、最初は本当に漠然とした、とりとめのない思いつきをLLMにぶつけてみました。 すると、LLMは私の話の中からキーワードを拾い上げ、思考を深めるための「問い」をいくつか提案してくれたんです。

ChatGPT:なるほど、非常に興味深い視点ですね。 「不慣れな役割」「茶道の美意識(侘び寂びなど)」「脳の情報処理(圧縮と展開)」 これらのキーワードを繋げて考えると、例えばこんな問いが立てられそうですね。 1. 茶道において「不完全さ」はどのように評価されるのか? 2. 予期せぬ役割を担うという体験は、人の認知にどのような影響を与えるのか? 3. 「侘び寂び」の概念と、情報処理における「圧縮・展開」はアナロジーとして成立しうるか? 私:おお、まさにそんな感じ! 特に3番目の問いは、すごく考えてみたいテーマだ。

自分一人でウンウン唸っていても、こんな風にスッキリと言語化できなかったかもしれません。LLMが、私の言葉の断片から「問いの形」を抽出してくれたことで、思考の方向性がグッと定まってきた感じがしました。これがQSAループでいうところの「Q(問い)」の発見ですね。

▼思考の「構造」を作るお手伝い(LLMと一緒に)

そして、この「問い」に対してどう考えていけばいいか、LLMはさらに具体的な「分析の視点」や「思考の骨組み」を提案してくれました。これがQSAループの「S(構造)」にあたる部分です。

私:じゃあ、その「侘び寂びと圧縮・展開のアナロジー」っていうのを軸に、 今回の「不完全な正客」体験を考えてみたいんだけど、どういう順番で考えるといいかな? ChatGPT:承知いたしました。では、その問いに答えるための「構造案」をいくつか提案します。 例えば、以下のようなステップで考察を進めてはいかがでしょうか。 1. まず、「正客」という役割が茶事において持つ形式的な意味合い(ある種の「圧縮」された存在)を確認する。 2. 次に、「侘び」と「寂び」を、それぞれ「圧縮」と「展開(の予感)」という観点から再定義してみる。 3. その上で、「不完全な正客」という要素が、この「圧縮と展開」の構造にどのような影響を与えうるかを考察する。 4. 最後に、これが一般的な人間の認知プロセス(圧縮と展開)とどう重なるか、あるいは異なるかを考えてみる。

(実際には、ここに至るまでにもう少しLLMと「ああでもない、こうでもない」と壁打ちを繰り返しました。私の直感的な「侘びは圧縮っぽいよね」というアイデアを、LLMが「なるほど、それは〇〇という観点ですね」と整理してくれる感じでした。)

このLLMとの対話を通じて、「ああ、こういう風に段階を踏んで考えていけば、あのモヤモヤした体験から何か意味のある考察が引き出せるかもしれない」という手応えを感じました。

▼「QSAループ」という形で、思考をカプセル化!

そして、ある程度議論が深まったところで、いよいよ「まとめ」の作業です。 ここで伝家の宝刀(?)の一言。

私:よし、ChatGPT、ここまでの議論を「QSAループ」の形式でまとめて、テキストで出力してくれないか?

すると、ChatGPTは「はい、かしこまりました!」とばかりに、それまでの私との(やや雑談めいた)対話を、ちゃーんと「問い(Q)」「構造(S)」「答え(A)」「次の思考(T)」の形に整理して、テキストで出力してくれたんです!

いやー、これにはちょっと感動しました。 以下が、その時LLMがまとめてくれたQSAループの骨子です(長くなるので、雰囲気だけ紹介しますね)。

--- title: "不完全な正客と『寂びモード』" tags: [QSA, tea_ceremony, aesthetic_theory, thinking_log] # タグは少し整理しました --- ## Q (Question) 不完全な状態で「正客」を担ったけど、これって茶事の中でどういう意味があるの? 「侘び寂び」とか、脳の「圧縮と展開」と関係ある? ## S (Structure) - 1. 正客の役割って? → ぎゅっと凝縮(**圧縮**)された存在だよね。 - 2. 「**侘び**」は「**圧縮**」、「**寂び**」は「**展開**」って定義してみよう。 - 3. 不完全な正客がいると、その「**圧縮**」がゆるんで、予期せぬ「**展開**」が起きるかも? - 4. これって、脳が情報を「**圧縮**」して「**展開**」するのと似てる? ## A (Answer) - (仮説だけど)準備不足の正客がいると、場に「すきま」ができて、それが「**寂び**」っぽい雰囲気や新しい**展開**を生む「きっかけ」になるんじゃないかな。 - (でも、これはあくまで後から考えた理論で、その場で何か特別なことが起きたわけじゃないよ!) ## T (Thought) - 今回の茶事では特に何も感じなかったけど、この「何も起きなかった」って体験から、逆に「不完全さ」が持つ可能性について考える良いきっかけになったな。 - (他の人がどう思ったかは知らないけどね!笑) - これから考えたいこと: - 「何も**展開**しなかった」体験から、どうやって仮説を立てるか、その方法をちゃんと考えてみたい。 - どんな時に「不完全さ」が良い方向に作用するんだろう?

(↑QSAループの型に思考が収まるイメージ。キーワードを太字にしてみました)

もちろん、LLMが最初に出してきたまとめが完璧というわけではありません。 「うーん、ここは私の言いたかったことと、ちょっとニュアンスが違うなぁ」とか、「もっとこういう言葉で表現したいんだけど」といった部分は、私が手直ししました。この「人間によるレビューと仕上げ」は、LLMと上手に付き合っていく上で、すごく大事なポイントだと思います。

でも、驚くべきは、あれだけとりとめもなかった私の思考の断片やLLMとの対話が、QSAループという「型」にはめることで、こんなにもスッキリと構造化された形で「見える化」されたことです。

これぞまさに、LLMとの対話が生み出す「思考の整理術」だと思いませんか?

QSAループを作るメリットって?

今回、LLMとQSAループを作ってみて感じたメリットはこんな感じです。

- 頭の中が整理される! ごちゃごちゃしていた考えが、Q・S・A・Tという枠組みで整理されると、驚くほどスッキリします。

- 思考の「足跡」が残る! 「あの時、何でこう考えたんだっけ?」ということがなくなります。対話のログとQSAループを見返せば、思考のプロセスを辿れます。

- 人に伝えやすくなる! 自分の考えを誰かに説明する時、QSAの構造に沿って話すと、相手にも理解してもらいやすくなります。

- (ちょっとマニアックだけど) LLMにも優しくなれるかも? 構造化されたテキストは、後で別のLLMに「このQSAループについて、もっと深掘りして考えて」とお願いする時にも、意図が伝わりやすいかもしれませんね。(これが「展開可能性」ってやつですね!)

あなたもLLMと「QSAループ」始めてみませんか?

ここまで読んで、「QSAループ、ちょっと面白そうかも」と思っていただけたら嬉しいです。

「でも、やっぱり自分でQやSを考えるのは難しそう…」と感じるかもしれません。 そんな時は、

- 普段のLLMとの雑談の最後に、「ここまでの話をQSAの形で整理してみて」とお願いしてみる。

- LLMに「〇〇について考えたいんだけど、まずはどんな問い(Q)を立てたらいいかな?」と相談してみる。

- LLMに「この問い(Q)について、どんな構造(S)で考えたら深まると思う?」と壁打ち相手になってもらう。

こんな風に、LLMをアシスタントや相談相手として活用しながら、少しずつQSAの型に慣れていくのがおすすめです。 最初から完璧なQSAループを目指す必要はありません。「なんかよく分からないけど、とりあえず型にはめてみた!」くらいで全然OKだと思います。

ここまで読んで、やってみたくなった人のために…もしよかったら、下の簡単なテンプレートも参考にしてみてください。

--- title: "(ここにあなたのQSAループのタイトル)" tags: [QSA, (関連するキーワードをいくつか)] --- ## Q (Question) - (考えたいこと、疑問に思っていることを、まずは一文で書いてみよう) ## S (Structure) - (その問いに答えるために、どんなステップで、どんな観点から考えればいいか、箇条書きでOK!) - 1. - 2. - 3. ## A (Answer) - (実際に考えてみて、どんな答えやアイデア、仮説が出てきた?) ## T (Thought) - (その答えやアイデアについて、どう思った? 次に何を知りたくなった?)

【上級編?】LLMを「QSAモデルの専門家」に育てる!?

実は、QSAループって、人間が思考を整理するのに役立つだけじゃないんです。 この「QSAモデル」に関する詳しい解説ドキュメント群(※)をLLMに読み込ませて、「君は今日からQSAモデルのエキスパートだ!」って役割設定をすると、LLMがQSAモデルの考え方を深く理解してくれて、QSAループ作りの相談がめちゃくちゃスムーズになることがあるんです。

(※注:例えば、私が個人的にまとめているQSAモデルに関するドキュメント群(https://gist.github.com/hnsol/ace3745ace4d229dca3aa7ca0e467c24)をLLMにインプットするイメージです。皆さんも、自分が拠り所にする思考フレームがあれば、それをLLMに教えてみると面白いかもしれません。)

まるで、LLMに専門知識をブーストする栄養ドリンクを飲ませるみたいな感じでしょうか?(笑) あるいは、特定の思考法をインストールする秘密の呪文と言ってもいいかもしれません。

これをやっておくと、

- 「このテーマでQSAループを作りたいんだけど、良い『問い(Q)』は何かな?」

- 「この問いに対して、QSAの『構造(S)』のアイデアをいくつか提案してくれない?」

- 「このQSAループの『答え(A)』は、もっと深掘りできないかな?」

といった、より高度で専門的な壁打ちがLLMとできるようになるんです。 LLMが「QSAモデルとは何か」を理解してくれているので、会話が早いんですね。

もちろん、毎回ドキュメントを読み込ませるのは大変なので、よく使うLLMツールにカスタム指示(Custom Instructions)としてQSAモデルの概要を登録しておく、なんて方法もアリかもしれません。

試してみる価値、あると思いませんか?

おわりに:LLMは思考を深める最高のパートナー

LLMは、文章を書いたり情報を教えてくれたりするだけでなく、私たちの思考の「壁打ち相手」や「共同設計者」としてアイデアを形にする手助けをしてくれます。時には「思考の触媒」として新たな視点を与え、思考を深めるための最高のパートナーになりうる存在です。

QSAループは、LLMとの協調作業を助ける便利な「型」です。皆さんも、LLMとの対話を通じて、自分だけの「QSAループ」という「知の資産」を、気軽に、そして楽しみながら育ててみてはいかがでしょうか。

さらに一歩進んだ使い方として、LLMにQSAモデルという「共通言語」を深く学んでもらうことも可能です。QSAモデルについて詳細に解説したドキュメント群(例えば、私がGistで公開しているhttps://gist.github.com/hnsol/ace3745ace4d229dca3aa7ca0e467c24です)をLLMに読み込ませることで、LLMはQSAの専門家のように振る舞い、私たちの思考整理やQSAループ作成を、より的確かつ創造的にサポートしてくれるようになります。

これはまるで、AIアシスタントに特定の専門分野の集中講義を受けさせて、専属の思考パートナーへと「育成」するようなものです。

皆さんも、LLMとの対話を通じて、自分だけの「知の資産」を育て、そしてLLM自体も「最高の思考パートナー」へと育ててみてはいかがでしょうか。きっと、新しい発見や思考の整理が進む面白さを体験できるはずです!